DIC应变测量技术的创新与发展:看国内领先企业如何应对DIC应变测量实验中的挑战?

发布时间:

2025-09-05 11:14

来源:

数字图像相关技术正以前所未有的速度重塑应变测量领域,从高温环境到动态变形测量,中国企业和研究机构如何突破技术瓶颈?

数字图像相关(Digital Image Correlation,DIC)技术作为非接触式光学测量的重要方法,近年来在材料科学、航空航天、土木工程和生物力学等领域得到广泛应用。它通过追踪物体表面的散斑图案,实现全场位移和应变测量,具有非接触、高精度和全场测量等优势。

01 DIC技术面临的四大挑战

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

尽管DIC技术优势明显,但在实际应用中仍面临多个挑战。高温环境下,材料表面的散斑容易因氧化而脱落,同时热辐射会导致图像过曝,严重影响测量精度;大变形测量中,特别是当偏转角度超过40°时,传统DIC算法的匹配失败率可能超过30%,导致位移场出现断裂区域;复杂环境下,如飞行中的飞机受到高速气流影响,测量相机的位置姿态会产生振动,需要实时动态校正;生物力学应用中,活体组织的表面非均匀性、生理环境约束和复杂变形特征(如超弹性与大剪切变形)对DIC测量提出了特殊挑战。

02 技术创新与解决方案

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

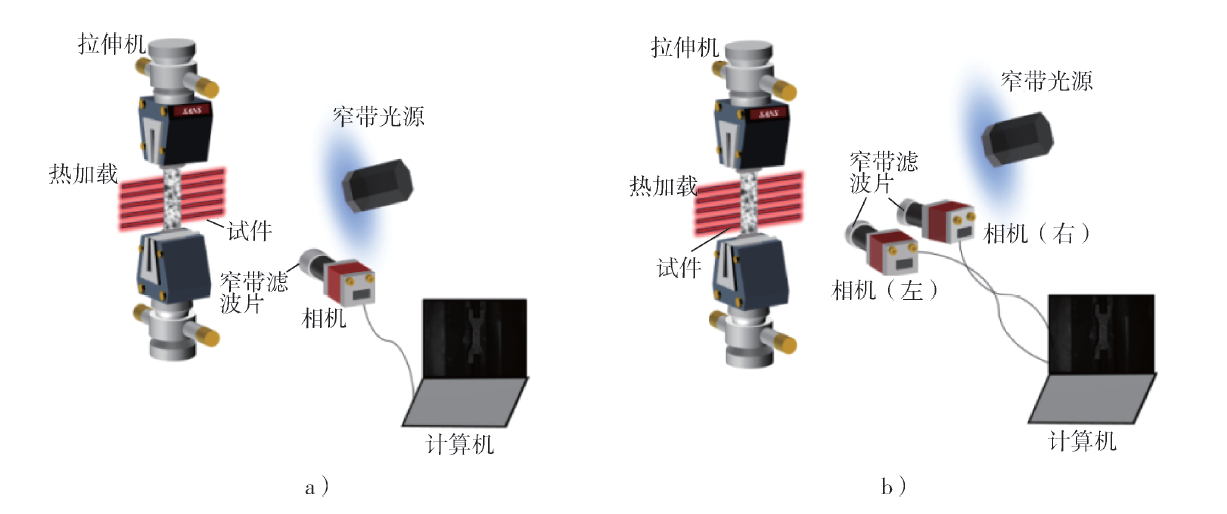

为应对高温测量的挑战,研究者开发了蓝光DIC和紫外光DIC(UV-DIC)系统。这些系统采用短波单色光源和窄带滤光片,有效抑制热辐射干扰。UV-DIC系统能够在1200℃下保持清晰的散斑图像。通过等离子喷涂方法,甚至可以在1400-1600℃的高温下使用碳化钨制作散斑图案。

针对大变形测量,新拓三维提出了大倾角弱相关散斑匹配方法。这种方法将参考图像序列和目标图像序列作为两组图像序列进行匹配运算,提供可靠初值,使算法更快速准确。多级分层匹配策略基于特征点引导的渐进式匹配,将全局大变形分解为局部刚体运动和小变形迭代,提高了测量精度[citation:5)。GPU加速技术的应用极大提升了DIC的处理效率。实验数据显示,GPU加速全局DIC测量速度比CPU快10-70倍,显著缩短了处理时间,且不影响测量精度。

基于仿真模型的DIC技术代表未来发展方向。如EikoTwin DIC技术通过在仿真模型上直接显示实验测量结果,为仿真模型优化提供建议,实现“测试-仿真”一体化分析,可在光滑或高温氧化表面实现更稳定的应变追踪,促进了仿真与实验之间的协同。

03 未来发展趋势

🎉🎉🎉🎉🎉

DIC技术正朝着多技术融合方向发展。DIC与钻孔法的联用技术成为残余应力分析的革命性方案,在航空铝合金检测中误差范围可控制在±7MPa以内。深度学习算法的引入带来颠覆性变革。卷积神经网络(CNN)驱动的自动散斑生成技术使测量效率提升300%,长短期记忆网络(LSTM)则有效解决了大变形测量中的累积误差问题。DIC技术在工业应用领域不断拓展。在核电管道焊接残余应力检测中,DIC技术展现出较传统X射线衍射法更高的场地适应性。随着光子计数DIC等新型探测技术的发展,该技术有望在生物力学和医疗器械领域开辟全新应用场景。

DIC技术已从实验室走向工程实际应用,成为解决复杂测量挑战的有力工具。国内企业和研究机构通过持续创新,不仅在传统领域深化应用,更在航空航天、生物医学等高端领域展现了中国科技的创新实力。

大变形与复杂运动,高温环境下应变测量,全场应变测量,DIC应变测量,非接触式应变测量