无标记动捕技术如何助力进行运动模式与病理关联分析?

发布时间:

2025-07-29 15:28

来源:

无感评估:当运动捕捉脱下标记服,生物力学分析正悄然进入自然状态下的病理解码新时代。

德国精神病学团队最近完成了一项突破性研究:23名紧张症患者在自然行走状态下,其步态时间参数PC1值显著低于对照组。而这一关键发现并非来自传统观察或量表评估,而是源于三维无标记光学运动捕捉技术对患者细微步态变化的精准捕获。

随着深度学习算法和计算机视觉技术的飞速发展,无标记运动捕捉技术正在彻底改变运动模式与病理关联研究的方式。从精神疾病患者的步态异常到脑卒中患者的康复评估,这项无需在身体粘贴标记点即可高精度捕捉运动参数的技术,正在揭示人体运动与疾病之间前所未有的关联。

01 技术突破,解决传统标记法的临床困境

在生物力学和临床医学领域,传统标记式运动捕捉长期面临多重挑战。粘贴在皮肤表面的反光标记不仅可能脱落,还会产生软组织伪影,更会干扰受试者的自然运动状态。

对于神经精神疾病患者而言,这些问题尤为突出。紧张症患者对陌生设备敏感,标记点带来的不适可能加剧其运动异常。

无标记技术的核心突破在于通过人工智能算法实现人体关键点的自动识别。基于卷积神经网络的AI模型可直接从普通视频或深度相机画面中重建三维运动数据。

2025年6月发表于《Journal of Biomechanics》的验证研究证实:无标记系统Theia3D与前7个主运动成分中与金标准Vicon系统呈现高度一致性(r=0.814-0.998),尤其在表征姿势控制的核心动力学特征时。

更值得注意的是,北京大学第一医院的对比研究显示,无标记系统(Watrix)将单次测试时间从传统系统的34分钟缩短至18分钟,效率提升近一倍,为临床大规模应用铺平了道路。

02 病理关联,揭示运动异常背后的疾病指纹

无标记技术的真正价值在于其捕捉到的微妙运动特征与特定病理状态之间的关联。在紧张症研究中,德国团队发现患者组的时间相关参数(PC1)显著降低(p<0.05),这一异常可能反映基底节-丘脑-皮质环路的功能障碍。

中国研究人员则将这一技术应用于复杂地形行走研究。通过12名健康受试者在斜坡行走实验,他们发现:足部关节耦合模式随地形动态重组——外翻斜坡上后足主导额状面运动,内翻斜坡上前足和中足则成为运动主导。

“足部关节耦合如同精密的齿轮组,而斜坡行走正是检验这套系统鲁棒性的天然实验场,”研究负责人Jie-Wen Li在论文中强调。

在深圳大学总医院进行的脑卒中康复研究中,基于智能手机的无标记运动捕捉技术正在评估颈部本体感觉训练对患者平衡功能的影响。该技术首次实现了在自然状态下捕捉脑卒中患者的运动补偿机制。

03 临床转化,从实验室到真实场景的技术迁移

无标记技术的最大优势在于其环境适应性。英国考文垂大学的研究团队对此深有体会:当他们从光学实验室转向真实环境时,Xsens动捕服让受试者 “几乎忘记穿了这件动捕服” ,而数据质量反而因自然状态得到提升。

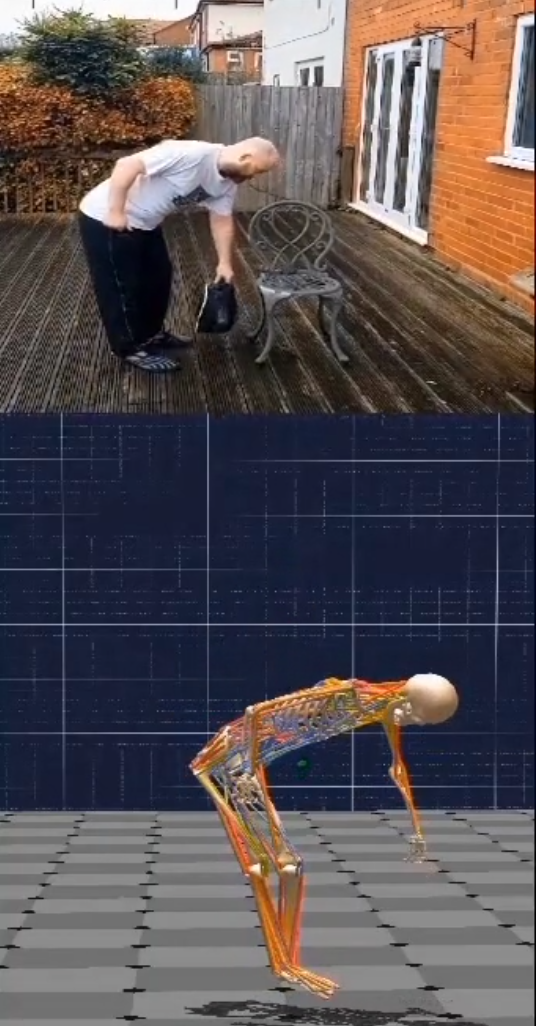

在考文垂大学开发的 BOB生物力学模型库(Biomechanics of Bodies)中,无标记动捕数据可直接导入,自动计算各种活动中的体内负荷、能量消耗、反作用力等参数。这套工程化分析工具与无标记捕捉技术的结合,为理解病理状态下的生物力学改变提供了完整解决方案。

2025年最新研究证实,无标记技术在动态平衡任务中也展现出色性能。视觉剥夺实验显示,闭眼状态下主速度标准差(PV-STD)显著增加(p<0.05),这一发现与标记系统完全一致,证实了其在神经控制研究中的可靠性。

04 挑战与未来,精度提升与标准化之路

尽管前景广阔,无标记技术仍面临挑战。北京大学的研究发现:在冠状面和横断面参数测量上,无标记系统会显著低估步宽、骨盆倾斜度和髋关节内收-外展角等关键参数。

遮挡问题也是现实应用的瓶颈。在团队运动动态分析中,尽管多视角系统展现出精度优势,但复杂场景下的多人追踪仍可能导致关键帧数据丢失。

个性化模型缺失是另一大挑战。当前算法大多基于标准人体模型开发,对特殊体型或异常运动模式的适应性不足。

未来发展的关键路径已经清晰:通过跨学科协作,平衡算法精度与实际需求,建立统一标准。临床医生、工程师与产业界的紧密合作将推动无标记视频分析在运动医学中的转化应用。

随着5月发表于《Arthroskopie》的综述所强调的,下一代技术将融合 IMU惯性传感器与视觉数据,在自然环境中实现毫米级精度的运动病理特征提取。

考文垂大学生物力学团队将无标记动捕数据导入BOB模型库后,运动员滑冰时的骨骼肌肉受力状态被精确可视化。这种技术融合策略正被全球越来越多实验室采用。

展望未来,无标记动捕技术将从单一评估工具演变为个性化医疗的入口。正如德国研究者Dilsa Cemre Akkoc Altinok所预见的:“步态参数的动态变化将成为精神疾病治疗反应的生物标志物,而这项技术将为我们打开理解神经调控机制的全新窗口。”

行走时足尖的一次轻微内旋,站立时躯干的不自觉摇摆——这些曾被忽视的运动细节,如今成为破译疾病密码的关键线索。

运动模式与病理关联分析,人体运动生物力学分析软件,BOB运动生物力学分析软件,无标记动捕

上一页

上一页