探讨复合材料测试中DCI应变测量设备应用的痛点及解决方案

发布时间:

2025-07-23 17:31

来源:

随着三维编织、增材制造等复杂工艺在航空、风电叶片中的渗透率提升,传统应变片已难以给出可靠的全场数据。数字图像相关(DIC)技术凭借“非接触、全场、微米级分辨率”的优势,正快速成为复合材料力学性能测试的标配。然而,最新一批发表于《Composite Structures》《Experimental Mechanics》等期刊的研究显示,DIC在真实测试环境中仍面临三大痛点:网格-图像配准误差、异质材料应变局部化导致的“代表性体积”争议,以及高应变率测试中图像-载荷同步漂移。多位学者在近期会议与论文中给出了可落地的改进路径,其中基于有限元网格驱动的EikoTwin DIC等新一代方案被多次提及。

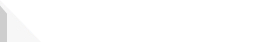

痛点一:网格-图像失配放大误差

2024年ECCM21会议上,法国南特中央理工团队指出,当试样为非规则曲面(如3D机织C/C复合材料)时,传统DIC软件在“平面假设”下会把曲率误差引入应变场,最大偏差可达12%。该团队利用EikoTwin DIC的“立体网格DIC”工作流,把初始CAD网格直接投影到相机坐标系,现场校准时间由45 min缩短至6 min,同时将面内剪应变的均方根误差降至2.1%。

2024年ECCM21会议上,法国南特中央理工团队指出,当试样为非规则曲面(如3D机织C/C复合材料)时,传统DIC软件在“平面假设”下会把曲率误差引入应变场,最大偏差可达12%。该团队利用EikoTwin DIC的“立体网格DIC”工作流,把初始CAD网格直接投影到相机坐标系,现场校准时间由45 min缩短至6 min,同时将面内剪应变的均方根误差降至2.1%。

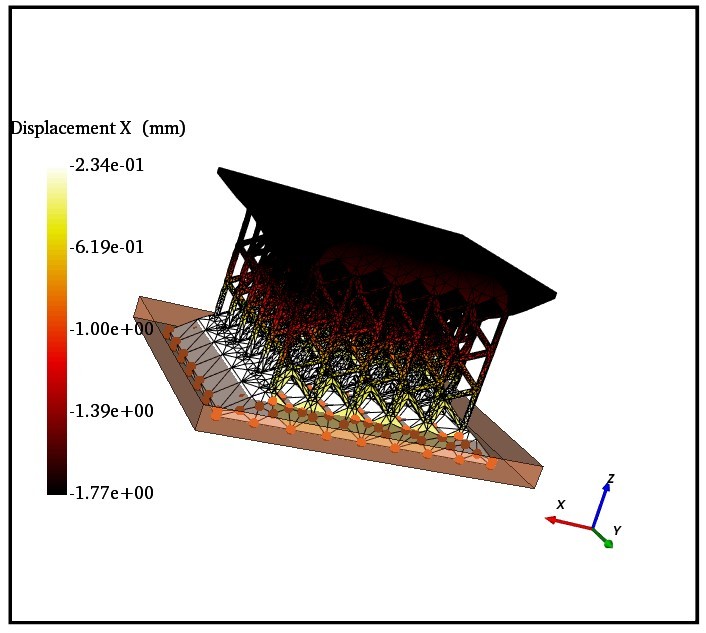

痛点二:微观结构异质性带来“量多大才准”难题

中国科大智能材料实验室2024年12月发布的剪切实验结果表明,三维正交编织C/C的一个单元格长度(UCL≈2.7 mm)内应变差异高达30%;若DIC计算窗口小于UCL,会高估刚度;若大于3×UCL,则掩盖局部裂纹。作者建议把“单元格长度”写入测试规范,并在后处理中采用可变窗口算法,EikoTwin DIC已在新版软件中预留该功能接口。

中国科大智能材料实验室2024年12月发布的剪切实验结果表明,三维正交编织C/C的一个单元格长度(UCL≈2.7 mm)内应变差异高达30%;若DIC计算窗口小于UCL,会高估刚度;若大于3×UCL,则掩盖局部裂纹。作者建议把“单元格长度”写入测试规范,并在后处理中采用可变窗口算法,EikoTwin DIC已在新版软件中预留该功能接口。

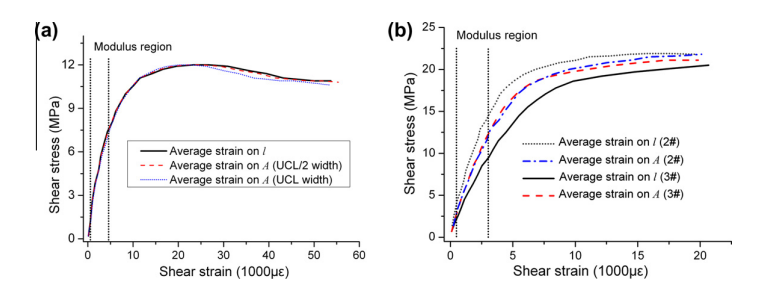

痛点三:高应变率下图像-载荷时间漂移

南安普敦大学在高应变率(125 s⁻¹)玻纤/环氧动态拉伸实验中观察到,因相机外触发延迟,DIC与载荷通道存在200–400 μs的随机漂移,导致峰值应力误判达8%。研究团队采用“经验-互相关”双通道对齐法,将误差缩小至30 μs;下一步计划用FPGA硬件同步板实现纳秒级触发,相关代码已在GitHub开源。

南安普敦大学在高应变率(125 s⁻¹)玻纤/环氧动态拉伸实验中观察到,因相机外触发延迟,DIC与载荷通道存在200–400 μs的随机漂移,导致峰值应力误判达8%。研究团队采用“经验-互相关”双通道对齐法,将误差缩小至30 μs;下一步计划用FPGA硬件同步板实现纳秒级触发,相关代码已在GitHub开源。

行业落地进展

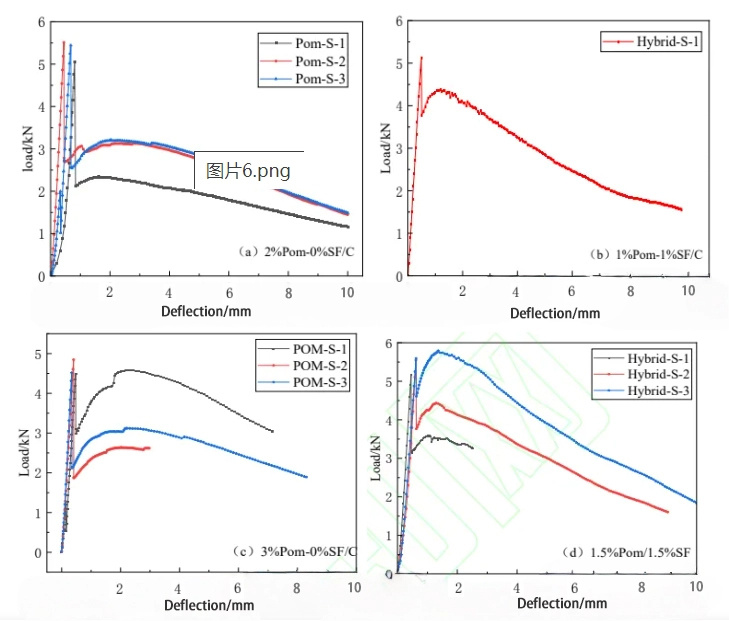

在国内,长安大学公路学院将立体网格DIC用于UHPFRC梁三点弯试验,成功捕捉裂缝萌生-扩展全过程,并在同行评审论文中公开了原始图像和分析脚本。北京乔泽科技本月宣布,将在8月举办“数字孪生光测训练营”,公开讲授如何利用EikoTwin DIC把实验结果实时映射到Abaqus网格,实现“实验-仿真双向迭代”。

在国内,长安大学公路学院将立体网格DIC用于UHPFRC梁三点弯试验,成功捕捉裂缝萌生-扩展全过程,并在同行评审论文中公开了原始图像和分析脚本。北京乔泽科技本月宣布,将在8月举办“数字孪生光测训练营”,公开讲授如何利用EikoTwin DIC把实验结果实时映射到Abaqus网格,实现“实验-仿真双向迭代”。

结语

DIC技术正在从“可见即可测”走向“可预测-可验证”。随着基于网格驱动、时间同步与AI降噪算法的持续迭代,其在下一代复合材料结构设计-制造-服役全生命周期中的价值将进一步凸显。

DIC技术正在从“可见即可测”走向“可预测-可验证”。随着基于网格驱动、时间同步与AI降噪算法的持续迭代,其在下一代复合材料结构设计-制造-服役全生命周期中的价值将进一步凸显。

DCI应变测量设备,应变测量,复合材料测试,非接触式应变测量

上一页

上一页